「補助金申請で“事業計画書を添付”と書いてあるけど、何を書けばいいのかわからない…」

そう思ったことはありませんか?

この記事では、J-Net21のテンプレートを参考にして、事業計画書の具体的記載方法を説明いたします。

事業計画書は経営者の“地図”であり、

融資・補助金・社内会議・外部パートナーに共有することができます。補助金の採択率を高めるためにも、しっかりした文書として完成させることが鍵です。

| おすすめ度 | |

| 難易度 | 4 |

| 人気度 | |

| 利用シーン | 補助金 |

| 対象者 | 法人 |

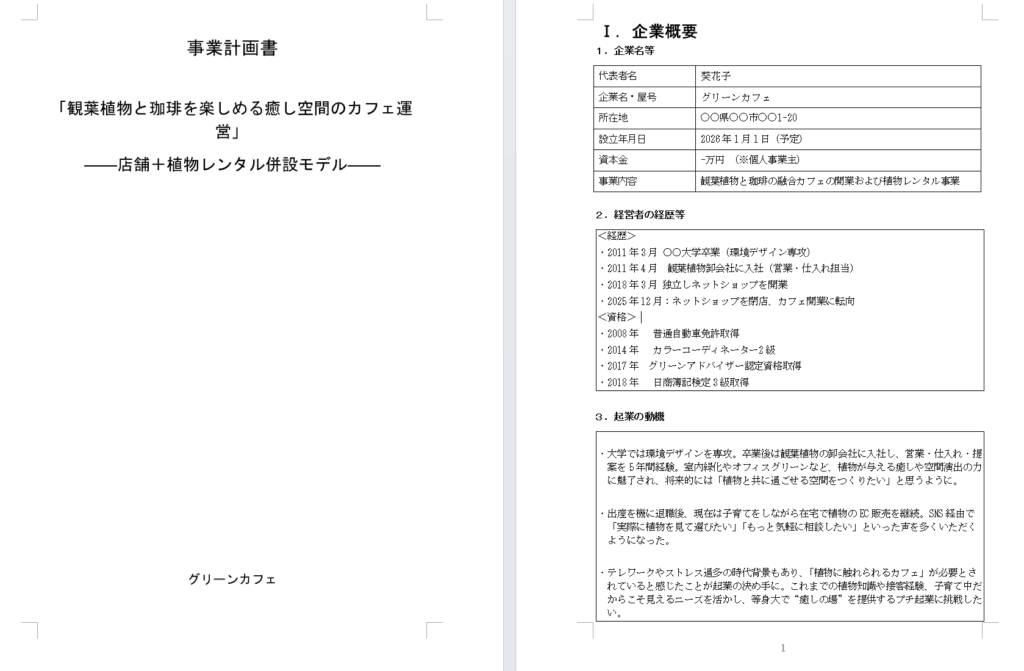

事業計画書書き方 参考イメージ

事業計画書を例として作成したので、こちらを完成のイメージ図としてください。

| フォーマット出典元リンク | 中小機構 J-Net21 |

上記のリンクは記載例が掲載されていますが、空のフォーマットダウンロードはありません。筆者が、J-Net21を参考にしながら作成したセミオリジナルのファイルでよければ、ご自身の責任においてカスタマイズして使ってみてください。

カスタマイズして利用される方は→計画書ひな型をダウンロード

【事業計画書の作成方法】はじめてでも大丈夫!書き方のコツ

この記事では、観葉植物と珈琲をテーマにした癒し系カフェ「グリーンカフェ」の事業計画書を例に取りながら、事業計画書の構成と書き方のコツを分かりやすくご紹介します。

初めての方でも実践しやすいように、具体的なフォーマットや注意点も交えて解説します。

創業補助金や融資を検討している方にとって、計画書の出来はその後の資金調達にプラスに働きます。ぜひ参考にしてみてくださいね。

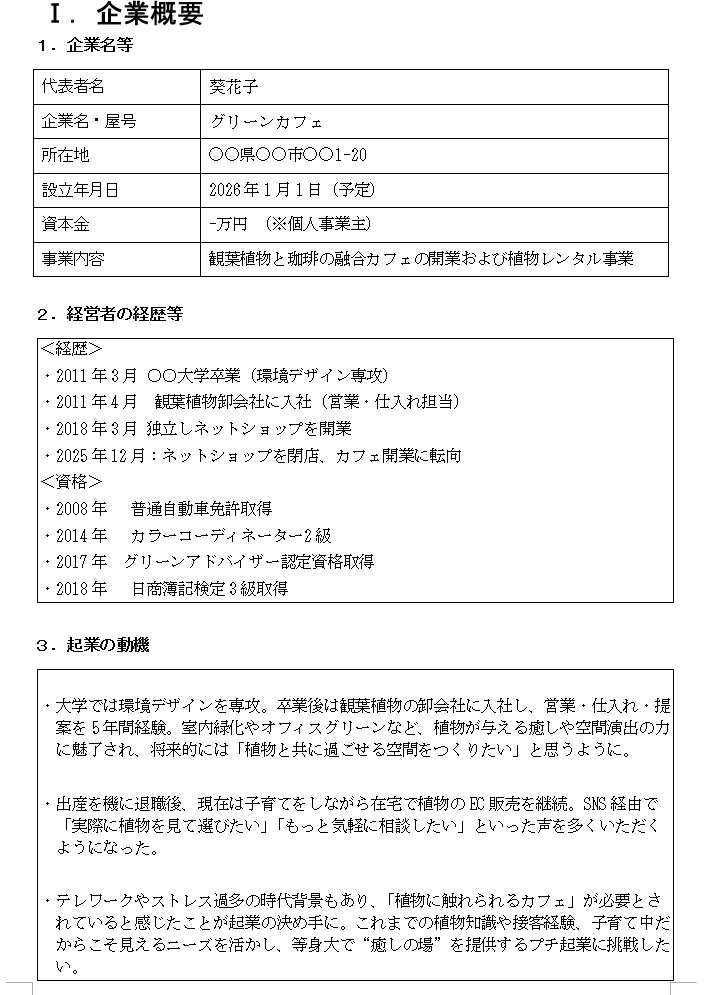

企業概要・起業の動機

「なぜこの事業を立ち上げたのか?」は、事業計画書でもっとも大切なパートのひとつです。創業者の背景や想いが明確に伝わると、読者の共感や支援も得やすくなります。

グリーンカフェの創業者は、環境デザインを学び、観葉植物卸会社での実務経験を積んだ後、在宅でのネットショップ運営を経て起業を決意しました。

カフェ開業の動機は「植物と過ごせる癒し空間を提供したい」という想い。SNSを通じて寄せられたリアルな顧客ニーズや、育児と両立できる働き方の模索も背景にあります。

コツ

自分の経歴・資格・経験を活かせることを明記しましょう。「どんな強みを持った人が、なぜ始めたのか」がわかると説得力が増します。

注意点

過去の職歴だけを羅列するのではなく、「そこから得たこと」が明確になるよう心がけましょう。想いだけでなく、準備や現実性の裏付けも必要です。

締め文

創業の原点に「お客様視点」があるかどうかは、審査や支援を受ける際の大きな評価ポイント。初心を言語化して伝えることが、信頼への第一歩です。

事業計画書の事業内容書き方

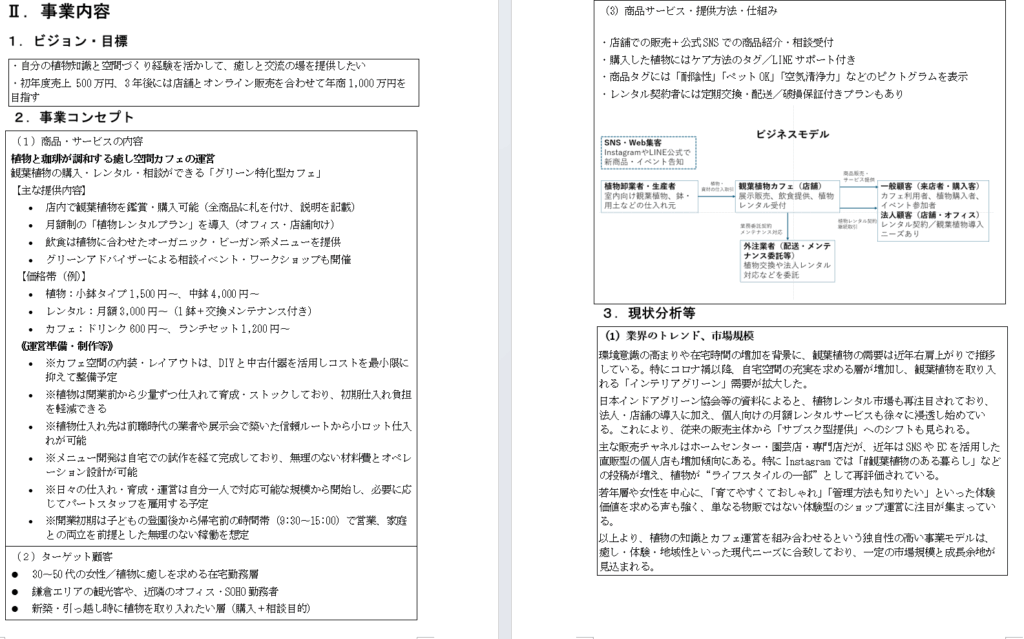

どんな商品やサービスを、誰に・どのように提供するのか。ここでは、事業の全体像を描き、実現性と魅力を伝えることが目的です。

審査者や読者が「イメージできる」ことが何より重要となってきます。どんな価値を届け、どうやって継続的に関係性を築くかが問われます。

グリーンカフェは「観葉植物と珈琲が調和する癒し空間」をコンセプトに、販売・飲食・レンタル・相談という複数のサービスを一つの店舗に集約した複合型カフェです。

▷ 商品・サービスの内容

- 店内販売:観葉植物をその場で鑑賞・購入可能。すべての商品にタグ・説明付き。

- 植物レンタル(月額制):オフィスや店舗向けに、定期交換・破損保証付きの月額プラン(3,000円〜)を提供。

- 飲食メニュー:植物と調和するビーガン・オーガニック系。ドリンク600円〜、ランチセット1,200円〜。

- イベント・ワークショップ:寄せ植え体験や植物ケア講座を開催(参加費2,500円など)。

- 相談サービス:グリーンアドバイザーによる無料相談やタグ付きの植物ケア情報を用意。

▷ ターゲット顧客

- 30〜50代女性:在宅勤務・家事・育児の合間に癒しを求める層。

- 鎌倉エリアの観光客:街歩き中に立ち寄れる癒しスポットとしてのニーズ。

- 新築・引っ越し層:植物の導入・選定に悩む層へ「相談できる売り場」としてアプローチ。

- 法人(将来的):レンタル植物導入による店舗・オフィスの演出ニーズへの対応。

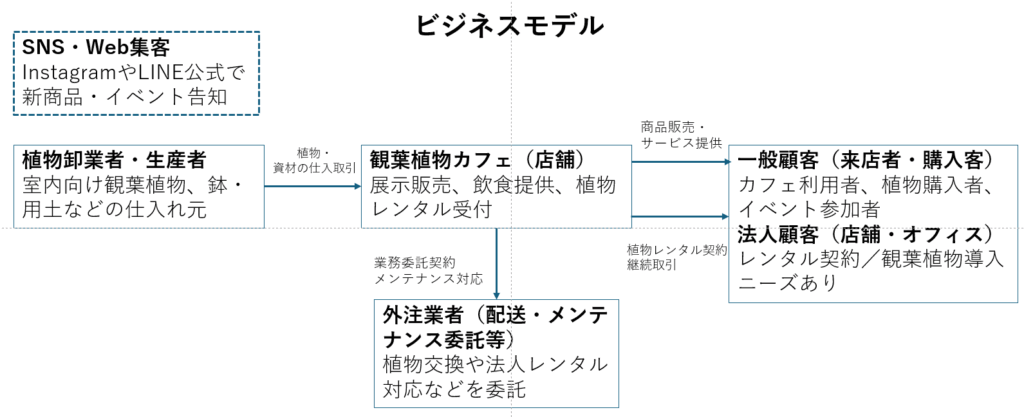

▷ 提供方法と仕組み(ビジネスモデル)

- 店舗内での体験・販売を中心としながら、LINEサポート・タグ表示などで初心者も安心。

- ピクトグラム(「耐陰性」「ペットOK」「空気清浄」など)を活用し、直感的に選びやすい売り場設計。

- SNS(Instagram)とブログを活用した情報発信により、開業前からファンを育てる設計。

- カフェ利用を植物購入やレンタル契約につなげる「クロスセル」も意識した空間構成。

- 家族(夫)がWeb制作支援を行い、HPやLINE誘導・投稿設計まで一貫して自走できる体制。

コツ

「サービス=商品+体験+仕組み」であることを意識。とくに初期段階では「どのサービスが軸で、どれが導線か」を明確にすることで、審査者や読者の理解も深まります。また、商品の料金体系を記載することでサービスの具体性が増します。

注意点

事業内容のパートでは、誰に、何を、どこで、どうやって提供するのかを、できるだけ具体的に書くことが大切です。加えて、「その方法で本当に実現できそうか?」という現実的な運営体制やスモールスタートの工夫も添えると、説得力がぐっと高まります。

事業の全体像が読み手に自然と伝わるよう、提供内容・手段・仕組み・工夫の4点を意識して書いてみてください。

市場分析・競合・自社の強み

この章では、「あなたの事業がどんな市場環境の中にあるのか」「競合と比べて何が違うのか」を整理して伝えます。

読む側は、「このビジネスに本当にチャンスがあるのか」「似たお店に埋もれないのか」を見ています。根拠や背景を示しながら、自分の事業の「勝ち筋」を描くことがポイントです。

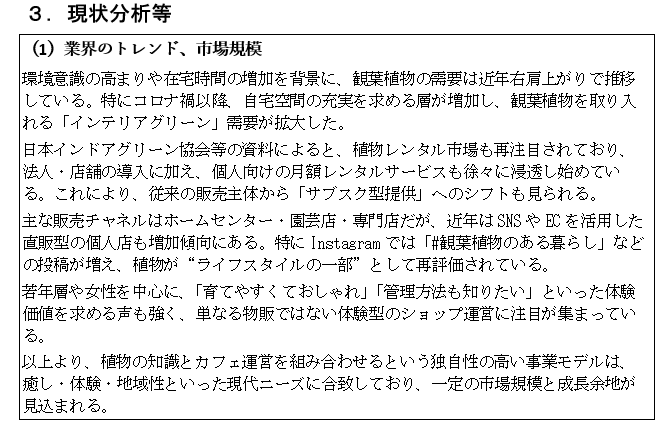

▷ 市場のトレンド・ニーズ

まずは、自分が扱う商品・サービスの業界動向や社会的な背景を確認しましょう。

グリーンカフェの例では、コロナ禍以降に高まった「自宅空間の充実」や「植物による癒しニーズ」が背景にあります。

また、インテリアグリーン市場や植物レンタル業界も伸びており、個人向けサブスクやSNSによる販売が広がっているという時代の流れも踏まえています。

ポイント: データやトレンドを引用する場合は、出典元を記載するか、業界全体の動きとして言及する形が無難です。

▷ 競合分析

次に、「自分と似た事業をしている他社」を具体的に取り上げて、何が似ていて、何が違うのかを整理しましょう。

グリーンカフェでは、

- 観葉植物カフェ:癒し空間として人気だが、販売やアフターサポートが薄い

- 専門店・園芸店:品ぞろえや品質は優れているが、初心者や女性が入りづらい雰囲気

というように、競合の良い点・弱い点を客観的に整理したうえで、「自社はその隙間を突く」と説明しています。

ポイント: 「競合のここがダメ」という批判ではなく、「自社はこういう層にも届く工夫をしている」とポジティブに書くのがコツです。

▷ 自社の強み

最後に、あなたの事業が持つ経験・技術・人脈・仕組みなどの強みを明確に伝えます。

グリーンカフェでは、

- 観葉植物の卸経験で得た仕入れルートと植物知識

- ネットショップ・SNS運用の経験

- 自分で試作・DIY・発信できる体制

- グリーンアドバイザー資格や相談スキル

- 家庭との両立や共感性の高い運営スタイル

など、他にはないリソースや視点を強みとして整理しています。

ポイント: 経歴やスキルは“武器”として活用し、単なる自己紹介に終わらせないようにしましょう。

コツ

- 「数字・データ・引用」は信頼感を生む材料。曖昧な主観より、根拠ある情報を。

- 競合は必ず存在します。「自分だけがやっている」は通用しません。

- 差別化は、小さな工夫でもOK。ターゲットの“気持ち”に刺さるかが大事です。

注意点

- 市場分析が薄いと、「感覚だけで始めた印象」を与えがち。

- 競合と差別化できていないと、「どれも同じ」と思われてしまいます。

- 強みを挙げる際は、「その強みを活かして何ができるか」まで書くようにしましょう。

この章では、事業を取り巻く環境を客観的に捉えたうえで、「なぜ自分の事業が通用するのか」を論理的に説明することが求められます。

市場や競合を調べ、自分の強みを照らし合わせることで、「やるべき理由」と「成功の可能性」が伝わる説得力のある事業計画につながります。

販売・仕入計画の記載方法

事業計画書におけるこの章では、「どこで、何を、どのくらい売るのか」、そして

「どこから、どのように仕入れるのか」を具体的に記載します。

売上目標が現実的かどうか、仕入れが安定しているかどうかは、事業の持続可能性を見極める上でとても重要なポイントです。

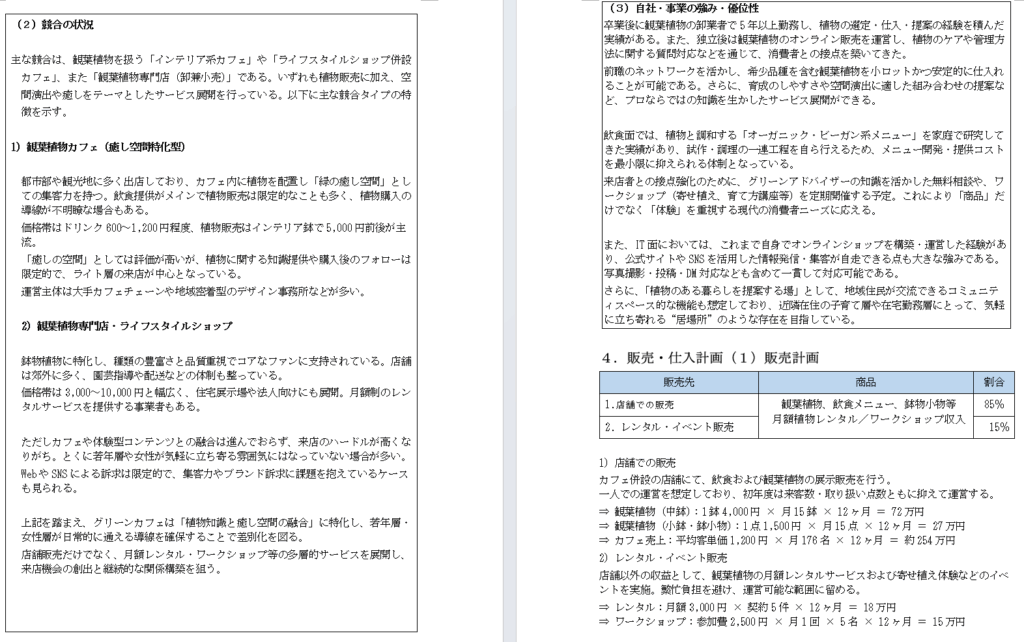

▷ 販売計画(販売先・売上構成・収益見込み)

まずは、「売上の柱はどこか」を明確にしましょう。グリーンカフェでは以下のように、売上構成を数字で示しています。

| 販売先 | 商品・サービス内容 | 構成比 |

|---|---|---|

| 店舗販売 | 観葉植物・飲食メニュー・鉢物小物・レンタル契約・ワークショップ | 約85% |

| レンタル・イベント | 植物の月額レンタル・寄せ植え体験など | 約15% |

さらに、具体的な販売数や単価の例も示されています。

⇒ 観葉植物(中鉢):1鉢4,000円 × 月15鉢 × 12ヶ月 = 72万円

⇒ 観葉植物(小鉢・鉢小物):1点1,500円 × 月15点 × 12ヶ月 = 27万円

⇒ カフェ売上:平均客単価1,200円 × 月176名 × 12ヶ月 = 約254万円

2)レンタル・イベント販売

店舗以外の収益として、観葉植物の月額レンタルサービスおよび寄せ植え体験などのイベントを実施。繁忙負担を避け、運営可能な範囲に留める。

⇒ レンタル:月額3,000円 × 契約5件 × 12ヶ月 = 18万円

⇒ ワークショップ:参加費2,500円 × 月1回 × 5名 × 12ヶ月 = 15万円

このように「商品ごとに売上を積み上げる」スタイルで記載すると、計画の根拠が見えやすくなります。

▷ 販売促進・集客施策

売るだけでなく、「どう集客するか」も明示しましょう。グリーンカフェでは、

- Instagram・ブログ・LINEで発信し、開業前からファンを育成

- Googleマップを活用したMEO(地図検索)対策

- 口コミ促進(レビューで割引など)

など、費用を抑えながらも効果的な施策を記載しています。

instagramやGoogleマイビジネスへの登録は無料なので、最初の認知を高めるためにマストの施策です。

さらに、

- 店舗内でのクロスセル導線(カフェ利用者に植物紹介カード設置)

- 育て方タグやピクトグラムによる選びやすさ

- 家族のサポートによる販促物やSNS制作体制

といった現実的な運営リソースも計画に落とし込まれており、再現性のあるモデルになっています。

▷ 仕入計画

「何を、どこから、どう仕入れるか」も重要です。特に、植物のように鮮度や育成管理が求められる商品は、仕入れの信頼性が売上に直結します。

グリーンカフェでは、

- 前職時代の卸業者ルートを活用

- 市場価格の60〜80%程度での仕入れが可能

- 小ロット・高頻度の仕入れ対応に強みあり

- DIYや中古什器の活用で、備品・什器の初期費用を抑制

といった工夫により、コストを最小限にしつつ、安定供給できる体制を整えています。

コツ

- 商品ごとの販売数×単価=売上 で積み上げると説得力が増します。

- 集客方法は「どうやってお客様に知ってもらい、来てもらうか」を書きます。

- 仕入先が信頼できるか、ロスが少ないかも見られています。

注意点

- 売上目標が高すぎると「非現実的」と判断されがちです。

- 「売る」と「来てもらう」は別問題。販促を軽視しないこと。

- 仕入先が不明確、または高コストすぎると、持続性に疑問を持たれます。

この章では、「どう売って、どう仕入れて、どう回すか」のビジネスの流れを描くことが目的です。

数字で根拠を示しつつ、「自分なりの売り方・届け方・工夫」を具体的に表現することで、計画の信頼性と現実味がグッと増します。

店舗設備計画

グリーンカフェでは、新たにテナントを借りるのではなく、自宅1階部分を改装して店舗に転用しています。

改装はDIY+中古什器中心で、コストを最小限に

- 椅子・棚・陳列台などもすでに調達済み

- 保健所・消防署への事前相談を済ませており、営業許可取得の見込みも明記

このように、低リスク・低コストでの開業が可能な計画となっており、初期費用の妥当性と実現性の高さを裏付けています。

コツ

- 賃貸か自宅か、新築か改装かなど、「店舗の取得方法」を明記することが重要です。

- 営業に必要な許可・届出(例:飲食店営業、消防)に着手していることを書くと信頼度アップ。

- DIYや中古活用など、低コスト化の工夫も“強み”として書いてOKです。

注意点

- 許認可に関して曖昧な表現は避け、相談済み・予定日などを具体的に。

- 自宅開業の場合は「生活スペースとの区切り」や「近隣配慮」も必要に応じて記載しましょう。

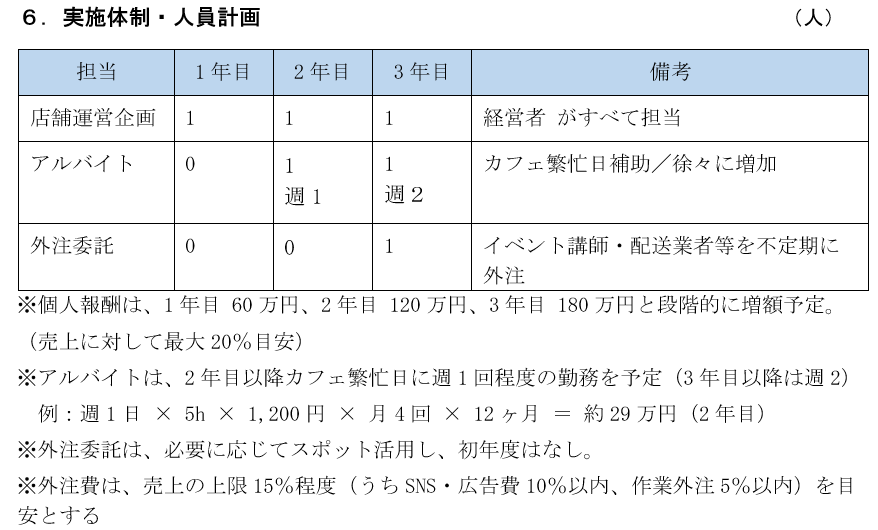

実施体制・人員計画

この章では、「誰が、どんな体制で事業を運営するのか」を明確に伝えます。たとえスモールスタートでも、運営を回せる人員・スキル・サポート体制があるかどうかが見られます。「全部ひとりでやる」はOKですが、それが可能な理由や支援体制を説明することがポイントです。

▷ 運営体制と人員配置

グリーンカフェの例では、開業初期は経営者ひとりで店舗運営・仕入れ・SNSまで担当し、3年目からはアルバイトや外注も加える段階的な運営体制が描かれています。年ごとに人員体制を変化させながら、無理のない規模で事業を展開していく設計です。

▷ 報酬と人件費の見積もり

- アルバイト給与:週1日×5時間×1,200円×12か月 = 年間29万円

- 外注費:売上の15%を上限に設定し、SNSや配送、イベント運営に配分

- 経営者の報酬:1年目180万円 → 3年目180万円に設定

売上や利益に見合った現実的な人件費計画であることが伝わります。

▷ 補完体制(家族・業務委託・ツール活用など)

グリーンカフェでは、経営者が複数の業務をこなせるスキルを持つだけでなく、以下のような補完的な支援体制も整えています。

- 元Webデザイナーの夫が、SNS設計や販促物制作をサポート

- 必要に応じてイベント講師やレンタル設置業務を外注

- 公式サイト・LINE・SNSなどのツールを活用して運営効率を向上

こうした「家族や外注の協力+ITツールの活用」は、スモールビジネスにおける実行力の裏付けとして非常に有効です。

コツ

- 「ひとりで全部やる」なら、どうやって可能なのか(経験・時間の使い方)をしっかり説明しましょう。

- 家族や外注など、間接的な支援体制も“人員”としてカウントしてOK。

- 年ごとの体制変化(フェーズ設計)を書くと、成長戦略も伝わります。

注意点

- 体制が不明確だと「実行できるの?」と不安視されます。

- 人件費が高すぎると黒字化が難しくなり、逆に安すぎると実現性が疑われます。

- 数字だけでなく、「なぜその体制にしたか」の意図を言語化することも大切です。

この章では、「人」と「体制」がしっかりしているかを伝えることが最大の目的です。

自分のスキルや人脈をどう活かし、どのような働き方で事業を支えていくのか。数字とストーリーを組み合わせて説明することで、「この人ならできそうだ」と感じてもらえる計画書になります。

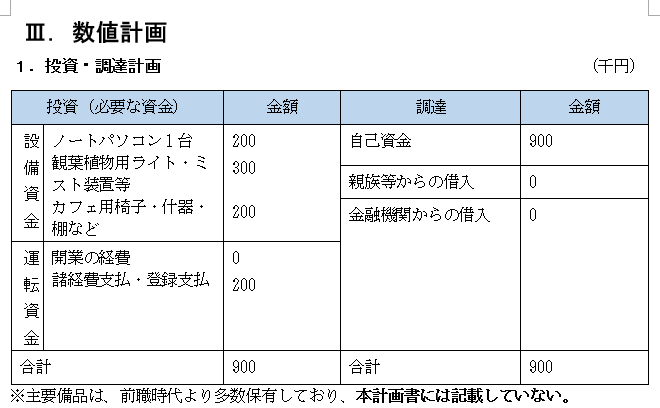

数値計画(投資・調達計画)

事業計画書における「数値計画」は、計画の信頼性を判断する重要なパートです。どれくらいの費用で始めて、どのくらいの売上・利益を見込んでいるのか。その数字に根拠があるか、現実的かを見られます。「思いつきの夢」ではなく、地に足のついた計画であることを示しましょう。

▷ 初期投資と資金調達(投資・調達計画)

まずは、開業にあたってどんな設備にいくらかかるのか、そしてそれをどう調達するのかを記載します。

グリーンカフェの例:

- 設備資金(パソコン、ライト、什器など):合計700千円

- 運転資金(開業届・備品など):200千円

- 合計900千円をすべて自己資金でまかなう計画

補助金や借入に頼らず、「手元資金で小さく始める」スタイルは、金融機関や審査者にとってもリスクの低い堅実な印象を与えます。

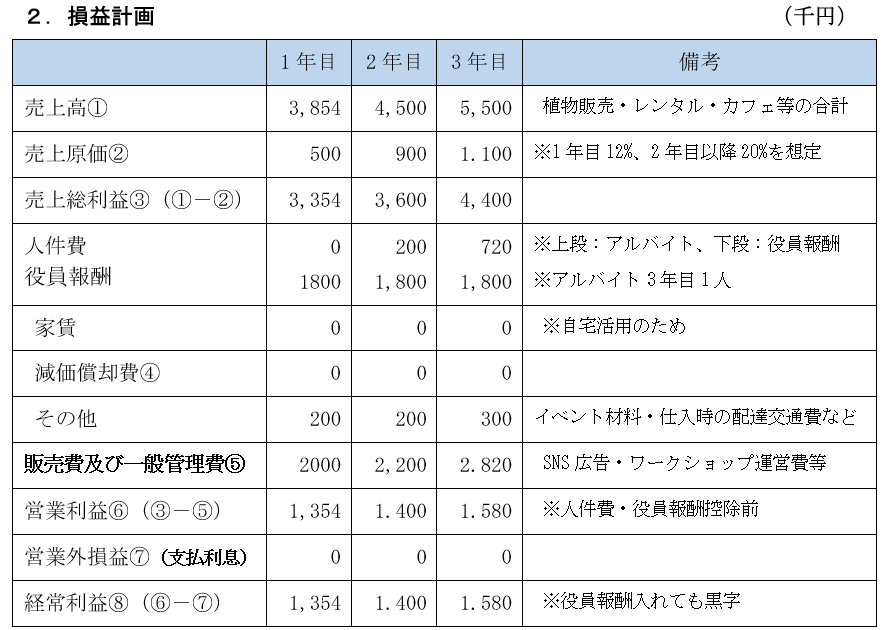

▷ 売上・コスト・利益の見込み(損益計画)

1年目〜3年目までの売上・利益の推移を段階的に記載します。

数値計画は、夢がないし面倒ですよね。でもここに落とし込むことで、ムダや見えなかったことが明確化し実現性が高まります。

- 売上原価は売上の12〜20%で設定(無理のない範囲)

- 人件費・広告費・外注費なども反映し、黒字維持の設計

- 自宅活用のため「家賃ゼロ」、DIYによる減価償却費も発生せず

コツ

このように、コストを最小限に抑えつつ、売上が段階的に伸びていく構造を示すことで、「スモールスタートからの成長計画」として好印象を与えられます。

売上は「どの商品がいくつ売れるか」で積み上げた根拠を先に書いておくと◎(※第4章とのつながり)

- 固定費(家賃、人件費)と変動費(材料費など)を明確に。

- 「利益が出る→生活費が賄えるか」まで計算しておくと、リアリティが増します。

注意点

- 売上目標が急すぎると「本当に達成できるの?」と不安を与える

- 自己資金ゼロ・赤字計画では、融資審査が通りにくくなります

- 費用を見積もる際は、「足りないより少し余裕を持って」書きましょう

この章は、事業の実現可能性を「数字」で示すパートです。

大切なのは、売上や利益の額そのものではなく、「その数字がどう導かれているか」「どう成長していくか」を丁寧に説明すること。シンプルでも根拠のある数値計画は、信頼につながります。

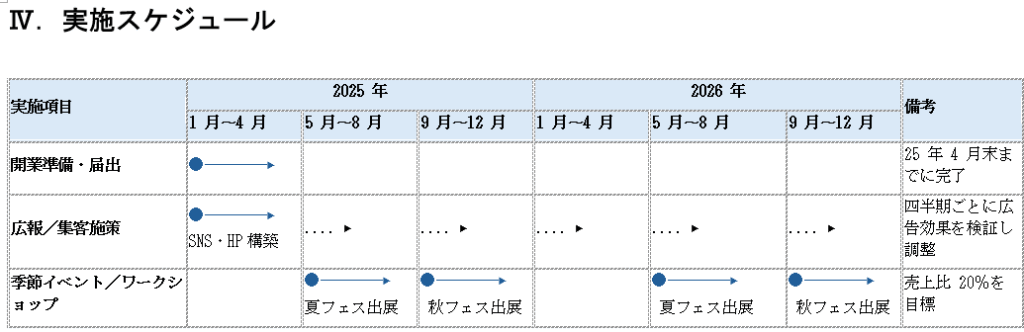

事業計画書の実施スケジュール

事業計画書の最後に重要なのが、「いつ・何を・どの順で行うのか」という実施スケジュールの提示です。これは単なる予定表ではなく、「計画性」や「行動力」「見通し力」があるかを伝えるパートです。開業準備から集客・運営に至るまでの流れを、時系列で整理しましょう。

▷ グリーンカフェのスケジュール例

グリーンカフェでは、開業前後を含めた1年半〜2年の期間を視野に入れ、以下のようなスケジュールを立てています。

- 「●→」:開始から継続する取り組み

- 「→ → →」:定期的に見直し・継続するもの

このように、「準備」「集客」「イベント」などを軸に分けて記載することで、読み手にも見通しが伝わりやすくなります。

▷ スケジュールの構成ポイント

- 開業準備(設備整備、許可申請、仕入れ開始など)

- 発信準備(SNSアカウント開設、ブログスタート)

- 開業直後の集客施策(イベント、LINE誘導など)

- 季節ごとのイベントやフェス出展など継続施策

グリーンカフェでは、開業前から「発信・ファンづくり」に取り組み、開業後もイベントを通じてリピーターを獲得する流れを想定しています。

コツ

- 表やガントチャート形式にすると、読みやすく説得力もUP

- 「準備→告知→実施→継続」の流れを意識すると構成しやすい

- 1年だけでなく、1.5〜2年の視点を持つと、成長戦略も見える

注意点

- 「開業日だけ書いて終わり」ではNG。準備期間や集客プロセスも含めましょう

- 曖昧な表現(例:「そのうち始める」)は避け、可能な限り時期を明確に

- 開業後の「継続施策(イベント、再投資など)」もあると好印象

スケジュールは、計画に「実行力があるか」を示すラストメッセージです。

やることをリスト化するだけでなく、その順番とタイミングに“考えがある”ことを伝えるのがポイント。

完成度よりも、「本気度」が見えるスケジュールを目指しましょう。

事業計画書とはビジネスの設計図

事業計画書は、ただの書類ではありません。

それは、事業者の「想い」と「現実」をつなぐ、最初の設計図です。

難しそうに感じるかもしれませんが、すべてを完璧に書く必要はありません。

大切なのは、「なぜそれをやりたいのか」「どうやって実現するのか」を、あなたの言葉で丁寧に伝えることです。

グリーンカフェのように、小さく始める計画でも、ひとつひとつの項目を地に足のついた形で積み重ねていけば、読み手にきちんと伝わります。

このガイドが、あなた自身の事業の輪郭を描き出す手助けになれば幸いです。

事業者様の一歩を、心から応援しています。